Además de las temperaturas en aumento, los pescadores temen pérdidas ante posibles derrames de petróleo procedentes de la cuenca de la desembocadura del Amazonas

Aldem Bourscheit · 15 de noviembre de 2025

Traducción Leandro Manera Miranda/Verso Tradutores

Belém (PA) – Protegiendo parte de una de las mayores extensiones continuas de manglares del mundo —y la mayor de Brasil—, el Salgado Paraense,región a 140 km de Belém, resguarda ambientes conservados por comunidades tradicionales junto a reservas extractivistas federales creadas, incluso, para frenar el avance del cultivo de camarón.

Una de ellas es Mãe Grande de Curuçá, cuyos contornos sinuosos recogen el vaivén de las mareas entremezclado con la descarga de los ríos amazónicos. En esta área protegida, se multiplican larvas de ostras nativas en láminas hechas con botellas PET recogidas del propio manglar.

Tal es la cantidad de “semillas” producidas que el molusco ya repuebla zonas donde en el pasado estuvo casi extinguido por la extracción excesiva. Además, las más de seis millones de ostras que la asociación Aquavila produce cada año se consumen en Pará y en otros estados.

“Hice cursos con biólogos marinos y hoy sé todo sobre ostras”, contó Elza da Silva Galvão (73), una pionera de la entidad creada hace más de dos décadas. “Vivo aquí muy feliz: tengo buena salud y hago todo el trabajo como debe ser”.

Pero ese equilibrio entre economía y conservación ya fue alterado por la crisis climática. Los cambios en las mareas, en la salinidad del agua y las temperaturas en aumento complican y retrasan el “engorde” e incluso matan a las ostras, que crecen en “almohadillas” de malla bajo plataformas instaladas en los ríos que moldean el manglar.

“En la marea baja, quedan fuera del agua y reciben un calor muy fuerte. Cuando el agua vuelve, el impacto afecta a las ostras”, explicó José da Silva Galvão, productor y consejero fiscal de Aquavila, cuyos asociados también pescan y cultivan productos como la acerola, el maracuyá, la col y la calabaza.

Los ambientes y las prácticas de extractivistas, así como pescadores también atraen a visitantes de Brasil y del exterior, cuenta el secretario de Turismo de Curuçá, Henrique Campos. “Este es el turismo sostenible, el que cuenta la historia y la identidad de estas comunidades”, destacó.

Las “almohadillas” llenas de ostras en crecimiento (arriba) y miembros de la comunidad de Aquavila manipulando moluscos recién cosechados (abajo).

Alianza entre saberes y tecnología

Frente a las amenazas a la producción de ostras y al futuro de las familias y de los ambientes protegidos, los saberes de los extractivistas y las tecnologías modernas se unieron para señalar caminos capaces de reducir daños y enfrentar los impactos actuales de la crisis climática.

Todos los días, los celulares de los extractivistas reciben textos y audios sobre cómo estarán las mareas, las temperaturas y la salinidad del agua en las siguientes 24 horas. Los datos compilados y la información enviada por IAsmin —un sistema de inteligencia artificial— provienen de la experiencia de la comunidad y de organismos públicos.

“Saber estas condiciones es fundamental, por ejemplo, para que puedan mover los cultivos en engorde hacia las zonas más salinas, reduciendo las pérdidas de producción”, detalló el oceanógrafo Renan Rosário, de la UFPA, quien creó el sistema con apoyo del ICMBio y de organizaciones no gubernamentales como Rare.

Para ampliar la adaptación de más comunidades a la crisis climática, esquemas similares ya están en marcha y serán llevados a otras unidades de conservación del litoral paraense. “Es una iniciativa que realmente guía la gestión de los recursos naturales”, destacó Rosário.

Otra alternativa para reducir los daños a las ostras es aprovechar de otra manera las aguas salobres de la región. En otro punto del manglar, se está probando el engorde de ostras fijadas a flotadores. Al permanecer siempre bajo el agua, sufren menos con el calor intenso y otros cambios ambientales.

El fantasma del petróleo

Los desajustes del clima también preocupan a los cerca de 1.800 pescadores vinculados a Auremag (Asociación de Usuarios de la Reserva Extractivista Mãe Grande de Curuçá). Su presidente, José Garcia de Moraes, describe que incluso especies comunes, como la corvina y la pescada, están escaseando.

“La falta de peces hace que algunos trabajadores —con embarcaciones mayores— se vean obligados a pescar cada vez más lejos, incluso en Amapá o en la Guayana Francesa, aun corriendo el riesgo de que su barco sea detenido o destruido por operar en zonas donde es ilegal”, contó.

Pero estas poblaciones ya presionadas, que dependen directamente de las mareas y de la salud de los manglares, temen que los ambientes naturales y sus actividades también se vean afectados por eventuales derrames de petróleo provenientes de la probable explotación en la cuenca de la desembocadura del Amazonas.

“El viento sopla y el agua del río baja directamente hacia nuestra unidad de conservación, trayendo esa amenaza para la zona de reproducción de varias especies”, advirtió Moraes. “Eso puede acabar con el manglar y con varios procesos importantes para nuestra pesca”.

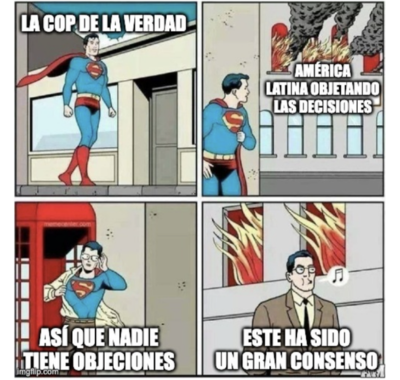

Como mostró ((o))eco, en octubre —a 20 días de la COP30— Petrobras recibió la autorización del Ibama para perforar un “pozo exploratorio” en la región de la desembocadura del Amazonas. Los ensayos sobre la dispersión del petróleo están previstos dentro del proceso de licenciamiento.

Cinturón extractivista costero

Mãe Grande de Curuçá es una de las 14 reservas extractivistas federales establecidas en el litoral paraense, creadas desde comienzos de los años 2000. En conjunto, estas áreas administradas por el ICMBio cubren una extensión similar a tres veces la de la capital São Paulo (SP), o casi 4.500 km².

Protegen sobre todo manglares, territorios y modos de vida de comunidades extractivistas, pero también frenaron la expansión de la carcinicultura. En otros puntos del litoral brasileño, esta actividad destruye y contamina los manglares, altera la salinidad del agua, elimina biodiversidad y entra en conflicto con la pesca artesanal.

A pesar de su indiscutible función ecológica, las reservas extractivistas y otras unidades de conservación en la Amazonía también enfrentan temperaturas en aumento, cambios en las lluvias y otros efectos colaterales de la crisis climática. “El cambio climático es un hecho, ya no hay discusión”, recordó Rosário (UFPA).

Ese escenario marcó el inicio de este gobierno: la sequía extrema en la Amazonía y las inundaciones en el Sur de Brasil mataron a muchos animales, provocaron destrucción ambiental y aumentaron el riesgo de incendios, además de colocar a comunidades tradicionales en situación de emergencia, que incluso necesitaron apoyo para obtener agua y alimentos.

“Estamos buscando recursos del Fondo Amazonia para estudiar y aplicar las mejores alternativas de adaptación de las unidades de conservación a los cambios del clima”, afirmó Carla Lessa, gerente regional del ICMBio en la Amazonía.

La Reserva Extractivista Mãe Grande de Curuçá (en lila) flanqueada por las reservas Mocapajuba (verde claro), São João da Ponta (verde), Mestre Lucindo (azul), Cuinarana (rojo), Maracanã (naranja) y Chocoaré-Mato Grosso (rosa). Mapa: ICMBio/NGI Salgado Paraense

* El equipo de ((o))eco visitó la Reserva Extractivista Mãe Grande de Curuçá por invitación del ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad).

Este reportaje fue producido por ((o))eco, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el original en: https://oeco.org.br/reportagens/saber-tradicional-e-tecnologia-ajudam-extrativistas-a-enfrentar-a-crise-do-clima-no-para/