Las propuestas parten de premisas falsas sobre el hambre, la producción de alimentos, el uso de la tierra y la transición hacia sistemas alimentarios saludables, con el fin de sugerir que el modelo del agro brasileño debería adoptarse en el resto del mundo.

Autores: João Peres, Tatiana Merlino e Bruna Bronoski

Traducción: Leandro Manera Miranda/Verso Tradutores

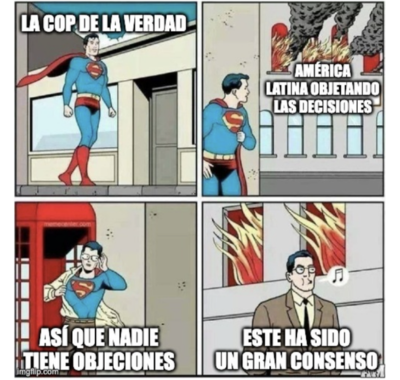

Ninguna mención a los agrotóxicos ni a los defensivos agrícolas. Preocupación por la salud del suelo, pero no por la salud humana. Y mucha información incompleta o distorsionada. Ese es el resumen del documento que las entidades de representación del agro brasileño enviaron al presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago.

“Nadie debería siquiera aceptar discutir: ¿hijos y nietos sin paz? ¡Absurdo!”, resume Roberto Rodrigues, exministro de Agricultura del gobierno de Lula entre 2003 y 2007, coordinador de la elaboración del documento y enviado especial del sector agrícola en la COP30.

El informe “Agricultura tropical sostenible. Cultivando soluciones para alimentos, energía y clima” está firmado por el Foro Brasileño de la Agricultura Tropical, una coalición que reúne a algunas de las entidades más representativas del lobby del sector, como el Instituto Pensar Agropecuária (IPA) y la Asociación Brasileña del Agronegocio (Abag).

En resumen, el documento se basa en dos premisas falsas. La primera es bastante antigua en la formulación del sector: el agro resuelve el problema del hambre en el mundo. El propio texto desmiente este principio al admitir que la cuestión existe “no por escasez, sino por distribución desigual, desperdicio sistemático y por la intensificación de los eventos climáticos”. La segunda es más reciente y vende la idea de que la producción a gran escala ya completó una transición exitosa hacia un modelo plenamente sostenible.

El documento no llega a ser una novedad para quienes están acostumbrados al discurso repetido de que el agro sostiene a Brasil y alimenta al mundo. Aun así, el hecho de ser presentado en una conferencia global de las Naciones Unidas sobre clima expone una contradicción evidente. Además, llama la atención la insistencia en el uso de la palabra “ciencia” y la propaganda de que el sector siempre ha sido altamente sostenible.

Si en la primera página se habla de paz, la última defiende la estabilidad y un matrimonio ideal entre conocimientos y prácticas. “Al unir productividad, inclusión social y acción climática, la agricultura tropical se consolida como un pilar de la estabilidad global, garantizando alimentos accesibles, energía renovable y resiliencia climática. Adaptar la agropecuaria a este nuevo contexto va más allá de resistir a los eventos extremos. Significa transformar los sistemas productivos, regenerar los territorios y renovar la relación con la naturaleza. Esta transición depende de la integración entre la ciencia, los saberes locales y las políticas públicas —del suelo al paisaje y de la genética a la biodiversidad.”

Sin elefante en la habitación

A pesar de que Brasil es el principal consumidor mundial de agrotóxicos, el tema no aparece ni una sola vez en el documento. En algunos momentos se mencionan los bioinsumos, que son productos derivados de microorganismos, extractos vegetales y otras sustancias biológicas alternativas a los agrotóxicos, a los fertilizantes químicos y a otros insumos agropecuarios sintéticos. Lo que hace el documento es enunciar una solución para un problema que no existe. ¿Por qué serían necesarios los bioinsumos? No se sabe.

Otra ausencia notable en el documento es la discusión sobre la salud humana. Si los agrotóxicos son ignorados, obviamente los problemas causados por ellos también lo son, lo que constituye un silencio ensordecedor en un momento en que se acumulan evidencias de poblaciones afectadas por agrotóxicos y sospechas crecientes sobre su relación con la explosión de casos de cáncer.

Pero, más allá de ese daño directo y visible, el documento también ignora la necesidad de producir alimentos saludables. No deja de ser emblemático que una síntesis de las soluciones para la transición hacia lo que sería un sistema alimentario sostenible y saludable ignore la existencia de los ultraprocesados y la preocupación que este tema ha despertado en la comunidad científica. En ese sentido, al menos el Foro Brasileño de la Agricultura Tropical tuvo el buen criterio de no presentarse como portavoz de la agroecología, una palabra que no aparece en el texto.

Premisas falsas

El documento resucita una vieja promesa de la producción a gran escala: la paz. Ese es el lema que anima todo el prefacio de Roberto Rodrigues. Como él mismo proclama, ¿quién podría oponerse a la paz? Y el camino hacia ella, según afirma, pasa necesariamente por exportar el modelo agrícola brasileño a cada rincón tropical del planeta.

“Este horizonte alcanzará su máxima plenitud en el cinturón tropical del planeta. América Latina, África subsahariana y parte de Asia son las regiones donde existe tierra para ampliar la superficie cultivada y donde el nivel tecnológico aún es bajo. En esta gran franja territorial tendrá lugar el mayor proceso de producción agropecuaria tropical sostenible, que evitará guerras fratricidas de cualquier tipo”, propone.

La producción de paz fue un elemento importante del discurso de la Revolución Verde, una ofensiva creada en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado. En líneas generales, la propuesta consiste en producir a gran escala, con baja diversidad y con uso intensivo de venenos y fertilizantes. Esta idea se basa en la teoría de Thomas Malthus, según la cual no habría planeta capaz de sostener a la humanidad. La interpretación de esta teoría en el campo de la agricultura sostiene que solo una producción a gran escala podría garantizar la supervivencia y la paz en el planeta.

El problema es que, siete décadas después, el hambre sigue existiendo y, a ello, se suma un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas —como cáncer, diabetes y dolencias cardiovasculares— derivadas del consumo de productos nocivos. Más recientemente, también se volvió evidente el papel relevante que tiene la agricultura en la creación del colapso climático.

Pero, para Rodrigues, se necesita más Revolución Verde: “En África subsahariana, la ausencia de instituciones de investigación y de políticas estructuradas mantuvo sistemas extensivos de baja productividad, agravados por la erosión y la pérdida de fertilidad de los suelos. El alcance limitado de la Revolución Verde en la región queda evidenciado por el estancamiento de la productividad total de los factores agrícolas desde la década de 1960, en contraste con la evolución muy por encima del promedio global observada en América Latina y en Asia —con Brasil a la cabeza de ese proceso.”

Distorsiones

El informe presenta una serie de informaciones falsas o distorsionadas.

“Todo lo que se desarrolló aquí en los últimos 50 años —de un país que importaba el 30 % de los alimentos consumidos internamente en los años setenta del siglo pasado a un país que exporta productos agrícolas a más de 190 otros— debe ser mostrado, explicado y tener su aplicación explicitada para el cinturón tropical.”

Esa es una información falsa. Revisamos todos los documentos públicos disponibles sobre las décadas de 1960 y 1970, y no hay nada que permita afirmar que Brasil era un gran importador de alimentos.

“Hasta mediados del siglo XX, la agricultura brasileña aún llevaba las marcas de su herencia colonial. Sistemas extensivos, baja productividad, profundas desigualdades regionales y una fuerte dependencia de las importaciones de insumos y alimentos básicos definían el sector. El Cerrado, con sus 204 millones de hectáreas, era considerado inadecuado para el cultivo debido a la acidez de los suelos, al exceso de aluminio y a la baja fertilidad natural. La rápida urbanización de los años sesenta amplió la demanda de alimentos, llevando al país a recurrir con frecuencia al mercado externo para cubrir necesidades básicas.”

Este pasaje presenta una serie de imprecisiones. La primera cuestión es que Brasil sigue dependiendo fuertemente de insumos importados: el país no tiene una producción suficiente de fertilizantes, ni siquiera de todos los alimentos necesarios de norte a sur, como el trigo y el maíz. La segunda cuestión es que la rápida urbanización de los años sesenta se explica, en parte, por la expulsión de campesinos ante el avance del latifundio. Es decir, la demanda urbana de alimentos fue parcialmente creada por el mismo modelo que el documento defiende.

Por último, no existe una ruptura entre el agro actual y el pasado colonial. Dicho de otro modo, el agro es heredero de la estructura colonial de concentración de tierras, grilagem, violencia contra campesinos y pueblos tradicionales, y privilegios en las políticas de crédito y en la construcción de infraestructura. El latifundio es productivo, pero también fértil en problemas.

Insostenible

La acumulación de información distorsionada sobre sostenibilidad atraviesa todo el documento. Al margen del hecho de que casi la totalidad de la deforestación en Brasil es causada por el agro, el texto intenta crear una narrativa repleta de éxito, afirmando que el sector ha sido fundamental para preservar las selvas nacionales.

Si es omiso en relación con los ultraprocesados, el documento es generoso en la defensa de la otra gran producción directa del sistema alimentario dominante: las carnes ocupan un espacio considerable. En ningún pasaje se cuestiona el tamaño de la demanda actual —y creciente— ni el papel que tuvieron las corporaciones del sector en impulsar el consumo per cápita.

En resumen, “el llamado ‘efecto de ahorro de tierra acumulado’ alcanza los 397 millones de hectáreas, superficie que habría sido necesaria para sostener los niveles actuales de producción si la productividad se hubiera mantenido en los niveles de 1990 —el equivalente a aproximadamente 2,5 veces el área actual de pasturas del país”.

Incluso si el agro “ahorrara tierra” en extensión —algo insostenible—, no ahorra la salud del suelo. Un estudio reciente del Instituto Escolhas señala el uso excesivo y creciente de fertilizantes en las producciones agrícolas de gran escala, como el caso de la soja, cuyo principal exportador global es Brasil desde 2019.

“El resultado de esta trayectoria de transformaciones es notable. En las últimas tres décadas, la producción de granos en Brasil creció un 494,8 %, pasando de 58 a 345 millones de toneladas, mientras que la superficie cultivada aumentó un 115,8 %, de 38 a 82 millones de hectáreas, considerando el área plantada que incluye primeras, segundas y terceras cosechas, según el producto. Este avance refleja los expresivos incrementos de productividad, que permitieron un ‘ahorro de área’ estimado en 144 millones de hectáreas —el equivalente a 1,8 veces la superficie actualmente cultivada con granos.”

El país utiliza cada vez más fósforo y potasio en el suelo, habiendo ampliado el uso de estas sustancias en un 299 % en treinta años (1993-2022), pero la producción creció muy por debajo de eso: un 64 %. Solo en la producción de soja destinada a alimentar cerdos y pollos en otros países, Brasil ya vertió más de seis millones de toneladas de fertilizantes en ese mismo período, sustancias químicas concentradas que terminan en los ríos que abastecen a poblaciones tradicionales rurales y también a áreas urbanas en los grandes centros.

En términos de sostenibilidad, el documento incluso da por completa una transición que ni siquiera llegó a nacer. Básicamente, las organizaciones exageran el alcance de iniciativas que aún son embrionarias en el sector y cuyos resultados son inciertos.

“Actualmente, el sector agrícola brasileño atraviesa una nueva transformación, impulsada por la adopción de tecnologías y prácticas regenerativas que combinan sistemas agroforestales y sistemas integrados de producción de alimentos y energía. Más que ampliar la productividad, esta transición busca restaurar la salud de los suelos, conservar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos, haciéndolos capaces de operar con emisiones de carbono bajas o neutras y, en muchos casos, de remover más carbono de la atmósfera del que emiten. ”El Foro Brasileño de la Agricultura Tropical no recurrió a la ciencia para sostener tales afirmaciones. Actualmente, no existe un consenso científico sobre un protocolo de gestión de pasturas y cultivos que garantice la eficiencia y mida la cantidad de emisiones evitadas en el suelo mediante “prácticas regenerativas”. Estos proyectos requieren un seguimiento detallado por parte de certificadoras y proponentes, algo que solo sería posible con una fiscalización estricta del manejo del suelo in situ por agentes privados o públicos independientes —y no por empresas contratadas para emitir segundas opiniones.

El texto también sostiene que las prácticas de agricultura y ganadería regenerativa representan la vanguardia de la acción climática en el sector agroalimentario. “Este nuevo paradigma combina sostenibilidad ambiental, rentabilidad económica y resiliencia climática, conformando uno de los ejes centrales de la transición hacia una agricultura tropical sostenible.” Sin embargo, considerando que el agro es responsable de casi el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cómo es posible ser “vanguardia de la acción climática” sin discutir una reducción del rodeo? ¿Cómo puede haber vanguardia cuando se proyecta un aumento del ganado bovino?

El documento señala, además, “que el financiamiento climático se consolidó como el principal cuello de botella histórico de las negociaciones y como el habilitador decisivo de la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Acuerdo de París. La COP30, en Belém, representa la oportunidad de transformar esa barrera en un puente efectivo para la acción”.

Y afirma que “la experiencia nacional con la agricultura de bajo carbono, la bioeconomía y la matriz energética renovable demuestra que la sostenibilidad puede ser un vector de competitividad y prosperidad”.

Por un poquito más de oro

Un documento sobre el agro obviamente no dejaría de lado la solicitud de más y más recursos. Y sostiene que los mecanismos de mercado son fundamentales para atraer inversiones privadas. En ese sentido, la bioeconomía y los mercados de carbono “convierten las acciones de mitigación y el uso sostenible de los recursos naturales en valor económico mensurable y crean incentivos económicos directos para la descarbonización”. Sin embargo, reportajes de O Joio y de diversos medios de comunicación mostraron cómo los mercados de carbono recurren a estrategias de greenwashing y a la prohibición de los modos de vida tradicionales.

En el ámbito del financiamiento climático, el documento también sugiere el uso de instrumentos del mercado de capitales para viabilizar el “agronegocio sostenible”. Los bonos verdes se presentan como una fuente de recursos con “beneficios ambientales comprobados”, pero, cuando se analiza de cerca un bono del sector agropecuario, los beneficios pueden ser inexistentes o incluso directamente perjudiciales para el medio ambiente y para los pueblos de la selva. Es el caso de bonos verdes que levantan miles de millones para que empresas cosechen soja, maíz y algodón en áreas protegidas, como tierras indígenas y territorios de pueblos tradicionales.

El documento también intenta resucitar un instrumento financiero que no despegó ni siquiera entre el agronegocio y el mercado financiero: la Cédula de Producto Rural Verde. Incluso las CPR que sirven de respaldo para la emisión de bonos verdes —es decir, operaciones que deberían justificar y garantizar, en términos financieros y ambientales, la emisión del título— están lejos de ser sostenibles. Investigaciones demuestran que la falta de regulación y de fiscalización de estos instrumentos permite que el agro se beneficie dos veces: por el greenwashing, al utilizar el discurso verde para captar créditos, y por la ausencia de obligación de explicar sus operaciones a los acreedores, ya que el mercado no exige garantías ambientales ni antes ni después de liberar los recursos.

La demanda reciente más reiterada por la FPA, el grupo político que distribuye el documento, tampoco quedó fuera. El pedido de ampliación del Seguro Rural para los productores agrícolas se justifica, entre otros argumentos, por el aumento de los eventos climáticos extremos que —olvidan mencionar— son causados mayoritariamente por el cambio en el uso de la tierra. Así, Rodrigues aboga por una mayor cobertura del seguro —un subsidio estatal, con tasas de interés subvencionadas— para que el agronegocio tenga la garantía de que las sumas invertidas en su producción serán reembolsadas en caso de granizo, lluvias extremas o sequías prolongadas. Ahora bien, la recuperación de nacientes, Áreas de Preservación Permanente y Reservas Legales que encontramos degradadas en las propiedades privadas del país no aparece mencionada como acción para reducir los efectos del clima. Cuando estos instrumentos legales de protección son citados en el texto, es para elogiar el Código Forestal redactado y votado por los ruralistas en 2012, una ley que flexibilizó la protección socioambiental en el país y dejó desprotegidas áreas sensibles para el clima y codiciadas por el agro, como el Cerrado.

—

Este reportaje fue producido por O Joio e O Trigo, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el reportaje original en: Documento del agro para la COP 30 ignora salud humana y deforestación