El Plan de Acción de Género 2026–2034, en su segundo borrador, reconoce desigualdades y menciona a algunos grupos vulnerables, pero sigue tratando la raza como un aspecto secundario

Autora: Flávia Santos

Versión al español: Leandro Roberto Manera Miranda / Verso Tradutores

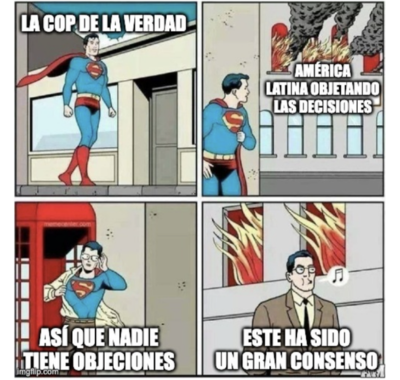

A las tres de la madrugada, un nuevo documento fue publicado en el sitio web de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: el segundo borrador del Plan de Acción de Género 2026–2034, que definirá cómo debe aparecer la justicia de género en todas las decisiones climáticas de la próxima década. Llega en el último día de la COP30, tras críticas —y presión popular y política— al primer borrador presentado el día 18, que asumía que el término “mujeres” contemplaba todas las realidades, sin especificar raza, clase ni territorio.

El segundo borrador, que antecede al texto final, a primera vista parece responder a las críticas. El documento incluye un párrafo sobre los impactos diferenciados en la vida de algunas mujeres —indígenas, rurales, migrantes, con discapacidad— y consolida el término “ascendencia africana” en el preámbulo, sin los corchetes que aparecían en la versión anterior.

En la práctica, sin embargo, la necesidad de ejercer presión política para obtener el reconocimiento de lo básico demuestra que los países no están preparados para salir del discurso y convertirlo en metas reales.

¿Qué trae el documento de manera concreta?

Entre los 14 párrafos, el Plan de Acción —que ya avanza hacia el texto final— afirma que los impactos de la crisis climática y las oportunidades “no son iguales para todas las mujeres”. El plan menciona, de manera nominal, a mujeres indígenas; mujeres de comunidades locales; migrantes; mujeres con discapacidad; agricultoras familiares; y mujeres de zonas rurales y remotas.

Aun así, el documento no vincula ese reconocimiento con ninguna obligación concreta. No define metas mínimas de participación, no prevé recursos específicos para las mujeres mencionadas ni establece que la financiación climática deba contribuir a corregir las desigualdades raciales y territoriales señaladas en el plan.

“Debemos incorporar en el sistema climático todos los consensos que la humanidad ya alcanzó: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los acuerdos sobre igualdad racial y de género; todo eso tiene que estar contemplado aquí dentro”, defendió Jurema Werneck, médica, feminista negra y directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil, durante la COP30.

Werneck subrayó que, como mujer negra, se siente profundamente frustrada ante cualquier retroceso. “Si el sistema climático retrocede en relación con lo que la humanidad ya construyó en materia de derechos humanos, igualdad y dignidad, algo está muy mal”.

El documento también incorpora numerosas referencias y notas a otros materiales que refuerzan la disparidad de género, evaluando qué órganos constitutivos de la Convención del Clima (UNFCCC) han incorporado —o no— la perspectiva de género en sus trabajos, así como estudios que confirman que las mujeres siguen siendo minoría en las delegaciones. Además, distribuye agradecimientos a las instituciones que organizaron talleres técnicos y establece un calendario para la revisión e implementación del plan.

Por último, el texto reconoce que el plan puede servir como herramienta para orientar la acción climática, pero subraya que los caminos serán “determinados a nivel nacional”. En otras palabras, cada gobierno decide hasta qué punto tomará en serio estas directrices. Incluso en su segunda versión, el borrador resulta decepcionante.

Mucho proceso, poca obligación

El plan de género fue elaborado en medio de la resistencia abierta de países que intentan borrar incluso la palabra “género” de las decisiones, como ocurrió en la COP29. El documento se vuelve frágil por no ser un instrumento robusto que vincule la justicia climática con la redistribución de poder, de ingresos, además de la necesaria reparación. La sensación es la de un texto lleno de procesos, talleres, informes y llamados, pero con poca disposición para modificar las estructuras que mantienen vulnerables a las mismas personas de siempre.

Un informe de la organización Hábitat para la Humanidad Brasil, presentado en la COP30, muestra que el 66,6 % de las personas que viven en áreas de riesgo en el país son negras, y que las familias más afectadas por los desastres climáticos son justamente aquellas encabezadas por mujeres negras.

En un país como Brasil, sede de la COP30, donde el 56,1 % de la población se declara negra o parda, según el IBGE 2022, la ausencia de un recorte explícito de raza y de una mención directa a las mujeres negras pesa aún más. El texto habla de “elevar la ambición climática” y de “crear empleos decentes” en una transición justa, pero no dice nada sobre quiénes han quedado fuera de esos empleos ni sobre el peso histórico del racismo en la distribución de los daños climáticos y de los beneficios de cualquier transición verde.

Estela Bezerra, secretaria nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de las Mujeres, afirma también que tratar la raza como un detalle en los textos climáticos internacionales es ignorar cómo se organiza la desigualdad en Brasil. “Si el impacto climático golpea primero a las poblaciones empobrecidas, ribeirinhas, de favelas, que no tienen infraestructura ni tecnología para mitigar los daños, estamos hablando mayoritariamente de personas negras y de mujeres”.

La comparación entre el primer y el segundo borrador evidencia bien esa ambivalencia. Uno de los pasajes más contundentes de las versiones iniciales invitaba a la CMA (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement), el órgano que reúne a los países del Acuerdo de París, a considerar y adoptar el programa de trabajo de Lima reforzado sobre género y el plan de acción. Si ese llamado hubiera sobrevivido, el plan de género habría ganado otro peso: se convertiría en referencia formal también para la implementación del Acuerdo de París, no solo de la Convención del Clima en general. En la segunda versión, ese párrafo simplemente desapareció.

Presión popular

Cuando se publicó el primer borrador, Geledés – Instituto da Mulher Negra, que actúa como organización observadora en las negociaciones climáticas de la ONU, denunció que la Unión Europea, el Reino Unido y Australia bloquearon justamente el pasaje que garantizaría el reconocimiento de la población afrodescendiente en el Plan de Acción de Género de la COP30.

“Queda la pregunta inevitable: ¿por qué la Unión Europea, el Reino Unido y Australia —tan vocales en materia de derechos humanos y justicia climática— se niegan justamente a reconocer a quienes más sufren el racismo ambiental, la desigualdad de género y los impactos directos de la crisis climática?”, cuestionó la institución.

Según Ester Sena, asesora de Clima y Juventud de Geledés, el argumento de esos países es que bastaría con reconocer a “todas las mujeres” como las más afectadas por los impactos climáticos. “El problema es que eso crea la falsa impresión de que todas las mujeres son afectadas de la misma manera —y eso simplemente no corresponde a la realidad”, afirma.

En la ocasión, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó en una entrevista a AzMina que Brasil y Colombia actuaban de manera conjunta para intentar garantizar que la cuestión racial entrara en el texto final. Según ella, había impasses sobre la terminología a utilizar, como la palabra “afrodescendiente”, empleada para referirse a descendientes de africanos que fueron esclavizados y llevados a otros continentes. Representantes de países africanos señalan que ese término no describe adecuadamente la realidad de quienes viven en el continente y se identifican como africanos.

¿Qué es el Plan de Acción de Género?

Desde 2014, con el Programa de Trabajo de Lima sobre Género, la Convención del Clima asumió la necesidad de integrar la perspectiva de género en toda la política climática.

Desde entonces, esta agenda fue construyéndose poco a poco: en 2017 llegó el primer Gender Action Plan (Plan de Acción de Género), creado para sacar esa promesa del discurso y llevarla a acciones concretas. En 2019, el Programa de Lima obtuvo una versión “reforzada” y, en 2023, en la COP29, los países decidieron prorrogar el programa por diez años más y encargar un nuevo plan de acción, que sería adoptado ahora, en Belém, en la COP30. Por eso había mucha expectativa —especialmente en Brasil— sobre cómo la cuestión de género sería tratada en la conferencia.

La pelea por cada corchete

Mientras seguimos dando pasos lentos para sacar la agenda de género del papel, los derechos ya garantizados —como el propio Plan de Acción de Género— son constantemente amenazados. En la COP29, una alianza conservadora que incluía a países como Arabia Saudita, Irán, Rusia, Egipto y el Vaticano intentó vaciar el lenguaje de género y, en especial, las referencias a la diversidad de mujeres y a la interseccionalidad. Entre los pasajes atacados y eliminados estaban las menciones a la igualdad de género, a la diversidad de mujeres y a la interseccionalidad.

Bajo la presión de países latinoamericanos y europeos, parte de ese lenguaje se mantuvo, pero el mensaje quedó claro: la agenda de género sigue bajo ataque en las negociaciones climáticas. La situación se vuelve aún más difícil cuando incluimos la raza en el debate.

Cuando las negociaciones se estancan —y casi siempre se estancan—, la presidencia de la COP30 recurre a un mecanismo político conocido como pares ministeriales: dos ministros, de países distintos, son designados para “apadrinar” cada tema y tratar de articular acuerdos en la recta final. En una carta enviada a las delegaciones, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, nombró a Chile y Suecia como los ministros encargados de resolver el tema de género, con la tarea de ayudar a cerrar el texto del nuevo Plan de Acción de Género.

Para Ester Sena, lo que se observa en Belém repite un patrón histórico de invisibilización. “Los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes nunca están garantizados de manera automática en ningún espacio. Solo con presión, articulación y estrategia conseguimos asegurar el reconocimiento para nuestros cuerpos y territorios”, afirma.

“La lucha continúa. El sistema climático no termina en la COP30, así que nuestra lucha tampoco termina en la COP30”. — Jurema Werneck

Hasta la publicación de este reportaje, el texto final del Plan de Acción de Género aún seguía en negociación. Mientras no se concluya, AzMina permanece atenta a lo que entra, a lo que sale y a lo que queda entre corchetes.

—

Este reportaje fue producido por AzMina en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea la versión original en: https://azmina.com.br/reportagens/quando-raca-e-detalhe-o-plano-da-cop30-que-apaga-mulheres-negras/?swcfpc=1